現在、東京都美術館で開催中の「スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち」。スコットランド国立美術館が誇る至宝の中から、ルネサンス期から19世紀後半までの西洋絵画史を彩る巨匠たちの作品を展示――という内容となっている。幅広い時代の、たくさんのスゴイ人たちの作品が一気に見られるのだから、隅から隅まで楽しみたい! というわけで、東京都美術館の学芸員、髙城靖之さんに展示作品を解説していただきながら、はじめての人でも120パーセント楽しめる知識を教えていただいた。

……英国美術ってスゴイの?

――本展はスコットランド国立美術館の協力によるものですが、そもそもどんな美術館なんでしょうか。

パリのルーヴル美術館やロンドンのナショナル・ギャラリー、あるいはニューヨークのメトロポリタン美術館ほどの知名度はありませが、ルネサンスから現代美術まで幅広い作品を網羅した、世界的に見ても指折りの西洋絵画コレクションを所蔵する美術館ですね。

――西洋絵画の中心地ってどこなんですか?

時代によって中心地はどんどん移り変わります。たとえばルネサンス(14~16世紀)なら、イタリア――特にフィレンツェ、ヴェネツィア、ローマといった都市が芸術の中心地でしたが、バロック(17世紀)になると、依然としてローマが中心とみなされてはいましたが、オランダ、スペイン、フランスとヨーロッパ中にいろいろな画家たちが出現しました。それが18~19世紀になると、芸術の都という言い方もされますが、パリが中心になります。そして20世紀になるとアメリカのニューヨークですね。

――スコットランドは英国の一部(北部)ですが、英国美術はどうだったんですか?

英国絵画と言えるものが誕生したのは18世紀になってからですね。というのも、17世紀までは大陸の画家たちを呼んで描かせることが主流で、地元の画家たちを育ててこなかったからです。英国はシェイクスピアをはじめ、文学や音楽で才能のある人たちが活躍していたという伝統があるんです。ある種のお国柄ですね。

それが17世紀にフランドル(現在のベルギー一帯)のアンソニー・ヴァン・ダイクがイングランドの主席宮廷画家になり、彼の作品を勉強した英国の画家たちが18世紀に肖像画家として花開いていく。ジョン・コンスタブルやジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーなど、世界的に著名な画家ものちに輩出するようになります。

――本展の章構成はルネサンス、バロック、グランド・ツアーの時代、19世紀の開拓者たち、とかなり幅広い時代の作品を網羅していますが、その意図は?

美術史の流れをざっくりと言ってしまうと、ルネサンス、バロック、ロココという潮流がありますが、英国絵画をその中に位置づけるという展示を目指しました。グランド・ツアーと入れているのは、18世紀の英国で流行ったものだからです。

グランド・ツアーとは、英国の貴族の子弟たちがヨーロッパ大陸の文化や風景を見に行くものです。18世紀はフランスが最も洗練されていると考えられていて、教養を磨いたりマナーを学んだりするための、壮大な修学旅行のようなものでした。

――なるほど。ルネサンス以降の西洋絵画の歴史の中で、英国の立ち位置が浮かび上がってくるわけですね。

髙城靖之さん/慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。文京区役所学芸員を経て、2017年から現職。これまで、「ブリューゲル 画家一族150年の系譜」(2018年)、「ハマスホイとデンマーク絵画」(2020年)、「ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展」(2022年)などの展覧会を担当。専門は17世紀オランダ絵画。

絵画といえば宗教画! 神話画!なルネサンス

――ルネサンスって再生とか復活という意味で、古代ギリシャ・ローマの文化を復興しようとする文化運動ですよね。絵画に限ると、どういう背景があるんですか?

ルネサンスの前は時代区分でいうと中世になりますが、当時の人々にとって文化が停滞していた時代なんです。古代に発展した文化がローマ帝国の崩壊によって霧散してしまった。その後長らく停滞していたものを、自分たちでよみがえらせようというのがルネサンスです。

本展で展示しているいくつかの作品を通して、この時代の特徴を見ていきましょう。まずは、アンドレア・デル・ヴェロッキオによるとされる《幼児キリストを礼拝する聖母(「ラスキンの聖母」)》。これは非常にルネサンスらしい絵画です。

ルネサンスの時代は基本的にギリシャやローマ神話や聖書を題材にした宗教画か神話画が描かれました。そのほかは有力者の肖像画が少しあるぐらいで、風景画や風俗画、静物画はほとんど描かれませんでした。この聖母子はありふれた主題というか、この時代を代表する画家たちの多くが描いていますね。

構図にも特徴がありまして、まず背景をよく見ると水平線が何度もくり返し出てきます。また、聖母とキリストは聖母の頭を頂点とする三角形の中に納まっています。これによって構図全体がカチッと安定します。そのほか、線遠近法という技法が使われていて、背景の斜め線を伸ばしていくと聖母の手の下の一点に集まります。この線遠近法を使うことで、現実的な奥行き感を表現するようになりました。

そして、画面全体に光が満ちている。どこか一点から当たっているわけではなく、世界が光で満ちている――そんな場面が描かれているのがルネサンスらしい特徴ですね。

――ヴェロッキオがルネサンス的な特徴をつくった?

つくったとまでは言えませんが、大きな影響力を持った存在でした。ヴェロッキオの弟子にはレオナルド・ダ・ヴィンチがいますが、それ以外にもルネサンスの名だたる画家がヴェロッキオの弟子や孫弟子にあたり、彼から何らかの影響を受けています。ですから同時代の画家たちは似たような構図で絵を描いていますね。ただ、ルネサンスの三大巨匠、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロが一世を風靡すると、その三人の様式にならって絵を描くことがあまりにも一般化してしまいます。

――流行りの絵じゃないと描きづらかったのでしょうか。

もちろん流行りの絵のほうが好まれましたし、あまりにそのときの規範から逸脱してしまうと、注文主から受取り拒否という可能性もありました。たとえば、ミケランジェロは宗教画の中で裸体をよく描いていたのですが、受け取り拒否とまではいかないものの、《最後の審判》ではあとから腰の部分に布を描き足されたほどです。その作業を請け負わされた画家は「腰布の画家」と呼ばれてしまって。

そしてルネサンスの終わりには、その大きすぎる影響からなんとか抜け出そうと試行錯誤します。その結果、人体のプロポーションが引き延ばされて少しおかしくなっていったり。この時代をマニエリスムのと言いますが、これは英語で言うとマンネリズムなんですね。

――あのマンネリ、ですか!

そうです。本展で紹介すると、エル・グレコがマニエリスムの画家ですね。《祝福するキリスト(「世界の救い主」)》はエル・グレコらしい色使いの作品で、青白い肌に、縦長に引き延ばされていて、顔や手の指が長くて。プロポーションが少しいびつになっているところにマニエリスムの特徴を見ることができますね。

――ヴェロッキオと比べると色使いも暗いですね。

そうですね。ルネサンスの場合は画面全体が明るくなっていますけれども、背景が暗くなっているところも、このあとのバロックとのつながりが見えます。

静的から動的な表現へ。ダイナミズムが魅力のバロック

バロックの特徴を挙げると、スポットライトが当たっているような光の使い方と動的な構図です。特にルネサンスでは三角形や水平線を多用することで安定感がありましたが、バロックではもっと劇的で、物語の一瞬をとらえたようなものが主流になります。

そういう意味で、レンブラント・ファン・レインの《ベッドの中の女性》はバロック的な特徴を持つ作品です。女性がカーテンをさっと開けている瞬間をとらえており、光と闇のコントラストがはっきり出ていますね。

――これはどういう場面を描いているんですか?

旧約聖書の「トビト記」の一場面と言われています。サラという女性が結婚初夜のベッドから、新郎のトビアが悪魔を追い払うのを見守っているんです。彼女はこれが8度目の結婚で、過去7人の夫たちは、結婚式の夜に悪魔に殺されていました。8番目の夫となったトビアは大天使ラファエルの加護を受けていて、悪魔を払って彼女と幸せな結婚生活を送ります。このシーンでは彼女が「今度こそ」という期待と、「やっぱり」という不安がないまぜになったような感情が描かれています。

――そう言われると、複雑な表情してますね。

特にレンブラントはこういう感情表現に非常に長けた画家ですね。16世紀から宗教改革が起こりますが、教会に宗教画が一切置かれなかったプロテスタントと異なり、カトリックは絵画を布教のツールとして積極的に活用しました。その中で見る人の感情を揺さぶる、共感を誘う表現が好まれたんです。その影響で、登場人物も感情豊かになり、涙を流すといった感情表現が行われるようになっていく。

もう一つバロックの作品を挙げると、本展の目玉作品の一つでもある、ディエゴ・ベラスケスの《卵を料理する老婆》ですね。宗教画ではなく、貧しい家庭の台所の情景を描いた風俗画になっています。17世紀になると、特にオランダで風景画や風俗画が盛んに描かれるようになってきます。

――前で見ていた小学生くらいの男の子が「うまそー!」って言ってました(笑)。

質感の描写がすごいですね。手前に並ぶ食器や食材などは「目で触れる」と言いますか、まさに本当に触ったときの質感が見ただけでわかるような作品です。熱いオリーブオイルの中に卵をポトッと落として素揚げにしていますが、まだ固まりきっていない白身がフワッと漂っている描写は本当に見事です。

――ベラスケスはどういう人なんですか?

ベラスケスはスペイン史上、最も優れた画家と言える人で、のちにスペインの宮廷画家としてどんどん出世していきます。その過程で王家の人々の肖像画をよく描きました。《ラス・メニーナス》という作品が有名で、魔法のような筆さばきとか、「画家の中の画家」と評され、尊敬されました。そんな彼が18歳か19歳のときに描いたのがこの《卵を料理する老婆》です。

――10代でこんな絵を描いたんですか!?

独り立ちして間もない頃の作品ですね。当時、スペイン語でボデゴンという、台所や厨房を描く作品が多く存在しました。これもボデゴンの一種ですが、基本的には若い画家が修業の一環として描くような題材だったんですね。ですから、多くの若い画家が同じような題材を描いていますけれども、ベラスケスはその中でも抜きんでた腕前を示しました。ここでも、奥が非常に暗く、少年が闇の中からちょっと出てくるような構図になっていて、バロック的ですよね。

――背景の黒の部分はどうなっているんでしょうか。少年の顔だけ描いてるんですか?

体の黒い服もしっかり描き分けられています。黒といっても色調が違っていて、たとえば17世紀のオランダで活躍したフランス・ハルスという画家は30色以上の黒を使い分けたと言われています。そのくらい黒にも種類があるんです。ただ、やはり図版ですとそのようなグラデーションはわかりづらいですから、実際に見ることには図版では味わえない魅力がありますね。

――ちょっと横道にそれますが、「習作」ってどういう意味ですか? ペーテル・パウル・ルーベンスの《頭部習作(聖アンブロジウス)》をはじめ、本展ではいくつか「習作」とつく作品がありますよね。

基本的には完成作のための、準備のために描いたものですね。ルーベンスの場合、彼は大きな工房でたくさんの弟子たちに作品制作の手伝いをさせていましたから、見本として描いた作品です。

――これ、見本なんですか?

はい。この作品にはおもしろいエピソードがあって、実はもともと衣服は着ていなかったんです。おそらく首から下は裸体の状態で描かれていただけ。ルーベンスの習作はだいたいそういう形だったからなのですが、ルーベンスが亡くなったあと、工房で働いていた画家が習作を安く買い、衣服をつけ足して完成作として売ったのです。

そのため、よく見ると頭部と衣服では完成度に違いがあって、頭部の髪の毛や皮膚に比べると、衣服は雑ですよね。ある意味、ルーベンスのすごさがわかりますね。

英国貴族の修学旅行! グランド・ツアー

グランド・ツアーは17世紀末から18世紀にかけて行われましたが、18世紀に西洋絵画の中心地となったのはフランスのパリです。そしてそのパリで流行っていたのがロココです。

中でも、代表的な画家がフランソワ・ブーシェです。今回展示されている《田園の情景》は非常に大きな縦長の作品三点になりますが、いずれも何の脅威も感じないような自然の中で男女が愛をささやきあっています。ルネサンスの宗教画や、バロックの劇的な一場面などとは打って変わり、甘くて優雅な部分が強調されていますね。

この時代、特にブーシェの作品は主に邸宅を飾るためのものでした。ルネサンスの場合は祭壇画、つまり宗教的な機能を持っていましたし、バロック期の作品の多くもただ飾るのではない、さまざまな機能や意味を持っていましたが、ロココ美術は邸宅を飾るのが一番の目的だったんです。そのため、絵の内容にそれほど意味を感じられず、甘さが目立っています。後の時代の人々からも中身がないと批判的に言及されるぐらい、装飾的で目を楽しませるという特徴が強くありますね。

――英国でもロココが流行っていたんですか?

英国で描かれたのはほとんどが肖像画です。注文が入る、好まれるのが肖像画だったんですね。この時代に最も活躍した有名な3人の画家がジョシュア・レノルズ、トマス・ゲインズバラ、アラン・ラムジーで、英国の三大肖像画家と言われています。中でもレノルズが筆頭で、英国絵画史を語る上では欠かせない人物です。ロンドンで結成されたロイヤル・アカデミーの初代会長として、当時の英国を牽引する存在だったんですね。レノルズ自身は宗教画や神話画を描きたいという欲求を持っていましたが、時代の要請もあって、肖像画を多く描いていました。

――ここまで風景画や風俗画はそれほど多くないですけど、何か理由があるんですか?

ヨーロッパ絵画には明確にヒエラルキーがあります。一番上に宗教画や神話画(神話の世界の神や英雄)、次に支配者や貴族を描いた肖像画(高い位の人)、その下に風俗画(低い位の人)、風景画、静物画(人以外)となっています。

――風景画ってかなり下なんですね……。

はい。宗教画や神話画の背景でしかないものから独立していったのが、風景画や静物画だったわけです。

話を戻すと、レノルズは肖像画の地位をさらに高めようとしました。そのためにどうしたかというと、過去の巨匠たちがその時代で取り入れていた色使いやモチーフを採用したんです。《ウォルドグレイヴ家の貴婦人たち》でいうと、赤いカーテンがかかっていて、赤いイスに座っていますけど、この色使いはルネサンスのティツィアーノ・ヴェチェッリオや、バロックのルーベンスといった巨匠の色使いを取り入れました。

また、女性の配置を見ると、一般的な肖像画であれば、三人を横並びにして正面を向くのがふつうです。しかし、三人が輪になり、レース編みをしています。これは神話画の伝統的な主題で「三美神」を参考にしています。こうした宗教画や神話画の要素を肖像画の中に取り込むことで、地位や価値を上げようとしたわけですね。

レノルズのライバルと言われているのが、ゲインズバラです。彼はどちらかというと風景画を描きたかった人なんですね。実際、風景画も描いていましたが、まったく売れませんでした。当時の英国では風景画は見向きもされなかったんです。風景に対する関心は芽生えつつありましたが、風景画が英国を代表するジャンルになるには19世紀まで待たなくてはなりません。

――風景画にとってまだまだ不遇の時代なんですね。

ひと言では片づけられない!? 19世紀以降

19世紀、この時代をひと言で特徴づけるのは非常に難しいですね。というのも、英国で産業革命が起こって都市化や工業化が進んでいく、社会自体が変革していく中で、画家たちも変化を迫られます。その結果、さまざまな描き方が生まれます。○○主義というのがたくさん出てくるのがこの19世紀ですね。最も有名なのは印象主義、印象派の画家たちですが、本当にいろいろな画家が出てきます。その中で英国はどうだったかというと、依然として肖像画が好まれる傾向にありました。

ここで一人ピックアップしたいのが、スコットランドの画家であるフランシス・グラントです。グラントはあまり知られていませんが、スコットランドの画家としては史上唯一のロイヤル・アカデミーの会長を務めた人物です。実は貴族の次男なんですが、趣味の絵画収集とキツネ狩りに没頭するあまりお金がなくなってしまい、職業画家に転向した異色の経歴を持っています。貴族出身なので上流階級に顔が利いていましたから、そうした人々をパトロンにして肖像画で大成功を収めました。

彼の《アン・エミリー・ソフィア・グラント(“デイジー”・グラント)、ウィリアム・マーカム夫人(1836-1880)》は自分の娘を描いた代表作です。娘が結婚する直前に描いた私的な作品で、高く評価されましたが、生前は一度も手放しませんでした。手袋をキュッとはめているところが描かれていますが、まだ手袋をしていない右手に血管がスーッと浮き出ていたり、こまかいところまでぜひ見ていただきたい作品です。

そういう英国の伝統的な肖像画が多く描かれる中、ここで風景画も出てくるようになります。

――おぉ、やっと……!

有名なのはコンスタブルやターナーですね。英国の風景画家としてだけではなくて、西洋絵画史の中でも非常に重要な人物です。二人はほぼ同時代に活動しましたが、コンスタブルはほとんど英国から出ることなく自身の故郷の風景を描き続けました。一方のターナーは国内旅行だけではなくて、海外にも足を向けて旅先の風景を描きました。

コンスタブルはなじみのある風景をよく観察してこまかく描きましたが、先ほど説明したように、この時代は産業革命で都市化と工業化が進んでいました。そんな世の中において、コンスタブルの描く田園風景が都市部の人々にノスタルジーを感じさせるようなものとして人気を博したんです。失われていく英国らしい風景が絵の中に表れているわけですね。

――風景画って外で描いているんですか?

コンスタブルは屋外でデッサン、スケッチをして、それをもとにアトリエで最終的な仕上げをしていました。18世紀ぐらいまでは外で制作することはできなかったんです。なぜかというと、油絵の具の材料は鉱物です。石をガリガリひいて粉にして、油でといて絵の具を作っていたからです。19世紀ぐらいになって、絵の具を外に持ち出せるようになり、徐々に屋外制作ができるようになりました。

一方のターナーは光や大気など、時間によって変わっていくものに関心を向けていました。晩年になると、より抽象度の高い作品を描いています。光や大気の変化というのは、のちのクロード・モネも関心を持つわけですが、その走りと言えますね。つまり、これまでずっと大陸から影響を受けてきた英国絵画が、ここで逆に大陸の画家たちに影響を与えていく。特に風景画の分野で顕著でした。

――モネの作品って、何かフワッとしてますよね。

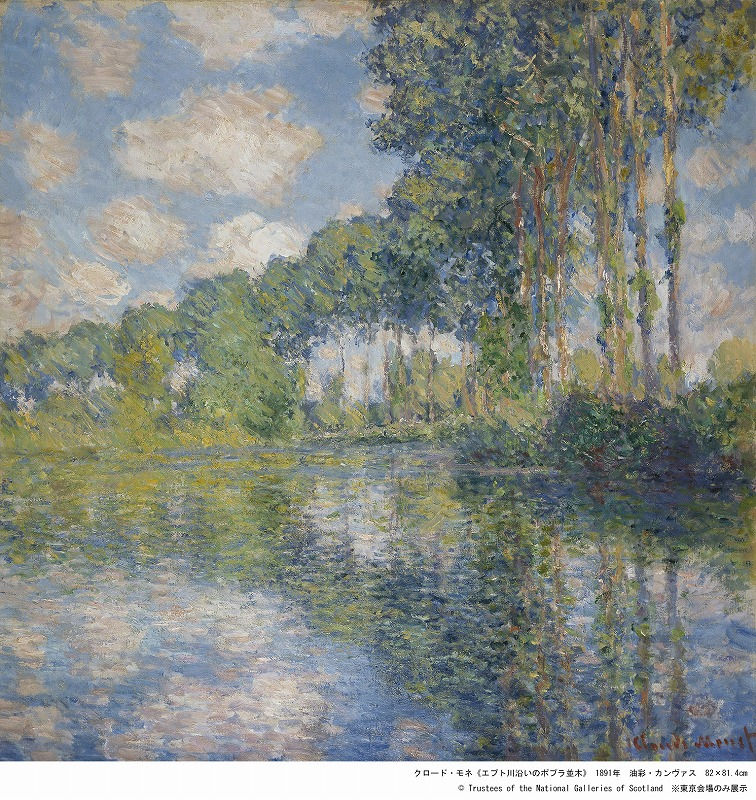

そうですね。《エプト川沿いのポプラ並木》を見てもわかりますが、印象派の画家は輪郭線をはっきりと描きません。どちらかというと、色の面で描いていくので、ちょっとボヤッとしますね。モネは同じテーマで似たような作品をいくつも描く画家で、〈積みわら〉〈エプト川沿いのポプラ並木〉と次々と連作を描いています。

――なぜ連作にするんですか?

同じモチーフであっても、たとえば描く季節や時間など、条件を変えることで見え方が変わります。晴れている日と曇りの日では光や大気はどのように見えるのか?を絵に描いていく。そうした違いを可視化していくんです。

印象派ではルノワールも有名ですね。ただ彼の場合は風景画よりも人物画で有名です。ルノワールは比較的早い時期に印象派を抜けます。印象派の画家たちは当時のフランスで主流だったアカデミスムの画家たちに反発をしています。

そのアカデミスムの画家たちが手本として念頭に置いていたのがラファエロでしたが、ルノワールは実際に彼の作品を見て影響を受けるんです。それから古典絵画を勉強して、明確な輪郭線を持った作品を描くといった試行錯誤の時期に入ります。古典絵画を勉強した影響は、《子どもに乳を飲ませる女性》にも出ており、ルネサンスの聖母子を想起させるような、女性の頭を頂点とする三角形の構図を採用しています。

――へえー! ここでルネサンスともつながるんですね。

印象派のあと、ポスト印象派という言い方もされますが、有名なのはポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴッホ、それからポール・ゴーガンですね。ゴーガンはフランス生まれですが、幼少期にペルーで育ったので、南米の影響を多分に受けました。西洋との融合を目指した作品を残しています。

たとえばこの《三人のタヒチ人》は、「帰路に立つヘラクレス」という神話画の主題がもとになっています。ヘラクレスが美徳と悪徳のどちらかを選ぶのですが、そのタヒチ版と言えます。赤いドレスの女性はマンゴーを手に持っている、つまり誘惑をしています。一方、右側の女性は指輪をしている、つまり義務や責任を示しているわけですね。その二人に挟まれている男性。ヘラクレスは美徳を選びましたが、彼の場合はどちらかというと誘惑のほうを……そういうところが見て取れます。

また、この作品は平面的ですよね。ルネサンスでは線遠近法で奥行きをどんどん出していましたが、ゴーガンは平面的に描いたのも特徴です。

――19世紀というと、写真技術が登場したと思うんですけど、絵画には何か影響はあったんですか?

絵画とは何か?といった、絵画的な表現を推し進める動きが生まれました。ゴーガンが平面的に描いたのも、写真が少なからず影響を与えています。抽象絵画なども発展していきますが、現実を模倣するための手段だった絵画の役割をあらためて自問自答した結果ですね。

ただ描くだけではなくて、新聞紙を張りつけるコラージュなど、表現も多様化して、もはや絵画なのかオブジェなのかわからなくなるところもありますが、そういう表現が現代につながっています。

最後にちょっと気になることを補足

――作品ごとに「紙」「カンヴァス」「板」など素材がさまざまでしたが、どんな違いがあるんでしょうか。

古い時代の主流は板ですね。イタリアではポプラ、オランダや北方はオーク(樫)が主原料です。それぞれ性質が違うのですが、ポプラは温湿度の変化で曲がったり収縮したりして損傷につながりやすく、虫に食べられて穴が開くこともあります。板は加工するので、値段的にも多少上がります。

そこで考えられたのが、木の枠に麻布を貼るカンヴァスです。麻布はヴェネツィアでは船のマストとして使われていた材料で、安価に大量に手に入れることができました。しかも軽量だったので画家に好まれましたね。そのため、イタリアでは16世紀中頃から、カンヴァスに移行していきます。

一方、北方のオランダでは、17世紀でも板が使われました。オークは生育が非常に遅いものの、その分硬くて密度も高くてしっかりしているので、頑丈で虫害もありませんでした。ルーベンスも基本的には板に描いていましたね。紙はどちらかというと、素描や版画で使われ、油絵に使われることはあまりなかったようです。

――素描といえば、本展でも素描が展示されていますが、基本的な役割は下書きですか?

作品によって違いますが、完成作の準備だったり、勉強として一枚にさまざまなものを描くこともあります。今回の出品作ではラファエロの《「魚の聖母」のための習作》はまさに祭壇画のための準備素描という形で、構図をきちんと決めるための素描です。

一つ補足すると、西洋絵画において素描は非常に重要なんです。古代ギリシャ・ローマの時代、自由七科(リベラル・アーツ)という学問体系がありました。文法、修辞学、弁証法、算術、幾何、天文、音楽なのですが、芸術はここに含まれていません。描いたり、彫ったり、粘土をこねたり、これらはすべて手作業、つまり肉体労働であり、知的労働ではないと考えられたのです。

これに対して、ルネサンスの芸術家たちは、芸術の地位向上を図りました。その中で、素描は画家の頭の中に描いたイメージが表れているものであり、すべての芸術の母親はこの素描であるという考え方がルネサンスの時代に生まれます。

――それまでは肉体労働だと思われていたんですね。

基本的には職人ですよね。だからルネサンス以前、中世の時代の画家は基本的に名前が残っていないんです。「どこそこにある祭壇画の画家」のような言われ方はされますが、作家が誰なのかがわかる資料が何も残されなかった。当時の画家も自分たちの名前を残すものだと思っていないし、注文どおりに描いたのでしょう。そういう職人的な時代から脱却して、芸術家として生きていくと決意する。その流れで、作品に名前を入れるという動きもでてきました。

――今日はいろいろお話を聞いてきましたが、歴史を把握しておくとより楽しめそうです。

背景を知っていてもおもしろいですし、たとえ知らなくても、絵を見ただけでも楽しめる作品もたくさんありますね。

――そういえば、私のうしろで見ていた女性がマクベスの作品を見ながら、解説に書かれた魔女を探しながら見ていました。

そういう見方もおもしろいですよね。これが正解だと鑑賞方法はないですから、自由に楽しんでみてほしいですね。「自分の家に1点飾るとしたら、どれがいいだろう?」と思いながら見てみるのも楽しいですよ。いつもと違った見方ができると思います。

スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち

会場:東京都美術館

会期:2022年4月22日(金)~7月3日(日)

休室日:月曜日

開室時間:9:30~17:30 ※金曜日は9:30~20:00(入室は閉室の30分前まで) ※夜間開室については展覧会公式サイトでご確認ください。

観覧料:一般 1900円/大学生・専門学校生 1300円/65歳以上 1400円

※日時指定予約制。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。

※高校生以下は無料(日時指定予約必要)。

問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)

展覧会公式サイト:https://greats2022.jp